Alors que la loi les oblige depuis plusieurs années à élaborer un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), nombre de collectivités françaises, intercommunalités comprises, persistent à ne rien faire. Certaines n’ont toujours pas esquissé le moindre plan, près de dix ans après l’échéance réglementaire. Cette incurie expose potentiellement la France à des sanctions européennes, et trahit une forme de légèreté institutionnelle face à l’urgence climatique.

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants sont tenues d’élaborer un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). La loi a prévu un délai de mise en conformité : les EPCI déjà constitués à la date de promulgation devaient être en règle au plus tard le 31 décembre 2016 ; ceux créés ou réorganisés ultérieurement disposaient d’un délai allant jusqu’au 31 décembre 2018.

Le PCAET constitue l’instrument par lequel chaque intercommunalité devait traduire, dans la réalité administrative locale, les engagements climatiques de la France. Conçu comme une obligation de fond, il impose un enchaînement précis : établir un diagnostic des émissions territoriales, définir des objectifs de réduction, adopter un plan d’actions, prévoir des modalités de suivi.

Pourtant, sur une part non-négligeable du territoire, cette exigence demeure lettre morte. Le cadre normatif est connu, les échéances sont dépassées, les outils méthodologiques sont fournis, mais l’acte attendu ne vient pas. Car son exécution dépend d’une volonté politique locale qui, dans certains cas, fait cruellement défaut.

Quand l’adaptation au réchauffement climatique ne souffre aucune urgence

Cette carence procède d’une conviction installée selon laquelle l’inexécution des obligations climatiques n’entraîne aucune conséquence. L’État, certes, a rappelé l’obligation à plusieurs reprises. Mais il ne l’a jamais fait suivre d’un acte qui marque la frontière entre le normatif et le facultatif. Et dans l’ordre juridique comme dans la vie publique, une norme que l’on proclame sans jamais en exiger fermement l’application cesse d’obliger ; elle décore.

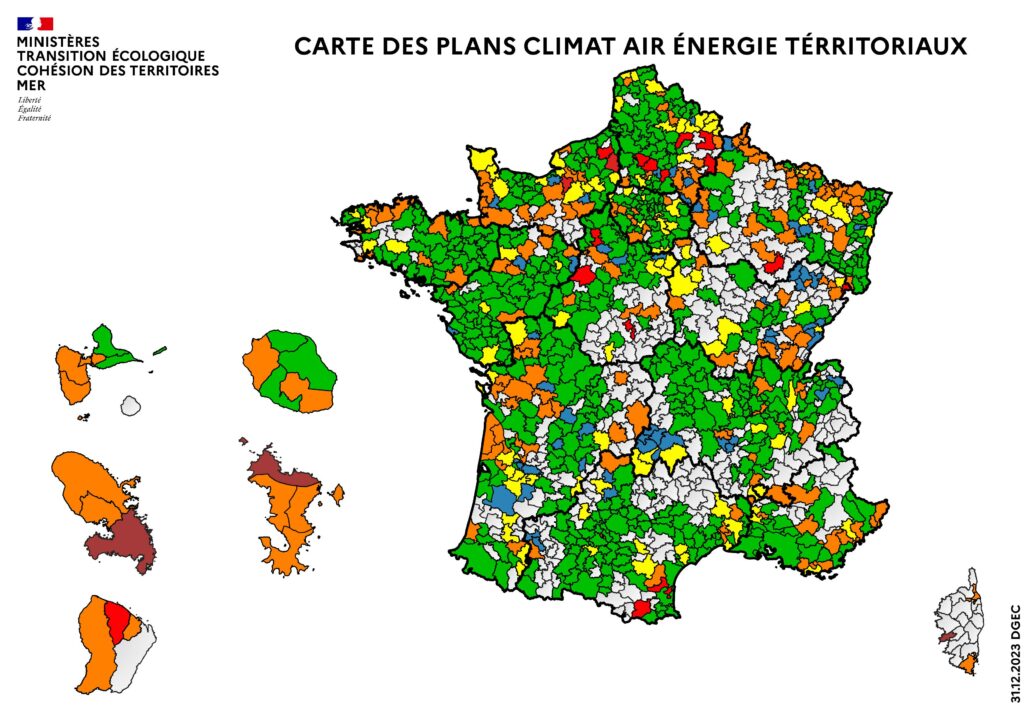

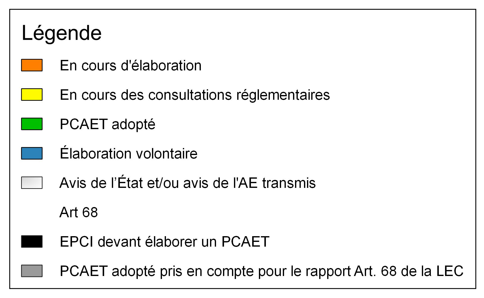

À la date du 31 décembre 2023, selon la dernière liste publique actualisée par le Ministère de la transition écologique, 22 intercommunalités soumises à cette exigence n’avaient toujours pas amorcé la moindre élaboration de PCAET.

Depuis la date de publication de ce document, seulement deux de ces 22 collectivités ont manifestement enclenché l’élaboration de leur PCAET (la Communauté d’agglomération du territoire vendômois ainsi que la Com’com de la Champagne Picarde).

Ce qui signifie qu’à l’heure actuelle, une vingtaine d’EPCI — dont certains affichent volontiers leurs engagements écologiques — n’ont tout simplement pas daigné se conformer à une obligation climatique inscrite noir sur blanc dans la loi.

Cartographie d’une paresse politique

La géographie de l’inaction dessine une France fragmentée, sans logique apparente sinon celle de la démission collective.

Le paysage n’est pas uniformément figé. Certaines intercommunalités — souvent petites, parfois isolées — ont rempli leur devoir. Elles ont produit leur diagnostic, défini des orientations, adopté leur plan. Non sans difficulté, mais sans s’y soustraire. D’autres, pourtant bien dotées, manifestement plus à l’aise avec les éléments de com’ qu’avec les obligations règlementaires, n’ont pas daigné amorcer le moindre processus.

Paradoxe notable : l’inaction ne frappe pas nécessairement les territoires les plus démunis, ni les moins exposés. Parmi les EPCI en défaut, on trouve aussi bien des espaces urbains que des des territoires agricoles.

Mention spéciale à Mayotte, où la communauté de communes du Nord reste à ce jour sans le moindre début de PCAET. Pourtant, s’il est un territoire français où le changement climatique ne relève pas d’un simple sujet de colloque, c’est bien celui-là : insularité, tensions sur l’eau, vulnérabilité aux submersions. C’est là où le besoin est le plus pressant que l’outil réglementaire reste le plus ignoré. Une sorte de principe de précaution inversé.

Lanceur d’alerte met en demeure la ministre Agnès Pannier-Runacher

Ce jeudi 19 juin, notre ONG Lanceur d’alerte a adressé une mise en demeure au ministère de la Transition écologique, l’enjoignant de contraindre les collectivités encore en défaut à élaborer leur PCAET, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Faute d’application effective sous bref délai, nous saisirons la Commission européenne pour qu’elle engage une procédure de sanction contre la France. Les délais de mise en conformité, fixés pour certains en 2016, s’apprêtent à atteindre une décennie. Il est temps que le droit climatique cesse de dormir.

La parole est aux collectivités concernées

Contactée par Lanceur d’alerte, une seule collectivité, – la Communauté de communes Thiérache du Centre – a répondu à nos interrogations. Elle ne conteste pas sa situation de non-conformité, mais fait valoir qu’une démarche a été engagée à l’échelle du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Thiérache. Pour étayer cette affirmation, son directeur général des services invoque l’arrêté préfectoral de 2017 fixant les statuts du PETR, lesquels prévoient une compétence en matière de SCoT, ainsi qu’une délibération du comité syndical d’octobre 2022 attribuant un marché public pour un SCoT valant PCAET. Une nouvelle délibération est annoncée pour septembre 2025, visant à valider le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS), étape préalable à l’élaboration complète du document d’urbanisme.

A ce jour, donc, près de trois ans après l’attribution du marché, la démarche demeure au stade préparatoire, suspendue à des décisions encore à venir, dont cette validation du PAS, indispensable à l’avancement du SCoT comme du PCAET. Aucune des étapes substantielles du processus PCAET – telles que la saisine de l’autorité environnementale, la réalisation de l’évaluation environnementale ou l’ouverture d’une concertation publique – n’a encore été initiée. Malgré ces premiers jalons incontestables, rien ne permet, à ce stade, de considérer la mise en œuvre comme effective, ainsi que l’a relevé le ministère de la Transition écologique.